Николай Каретников и Новая венская школа

цена билета 300 - 2000

К 95-летию со дня рождения композитора

Иван Соколов, фортепиано

Наталия Черкасова, фортепиано

Мона Хаба, фортепиано

Ансамбль солистов «Студия новой музыки»

Дирижер — Заслуженный артист России

Игорь Дронов

Ведущий концерта — пианист, музыковед, композитор Иван Соколов

В программе:

Николай Каретников

Десять пьес для фортепиано, соч. 1-2, написанных в детстве (школьный репертуар, 1943–1946)

Арнольд Шёнберг

Пять пьес для оркестра, соч. 16 (1909)

Альбан Берг

Соната для фортепиано, соч. 1 (1909)

Иоганн Себастьян Бах — Антон Веберн

Фуга (Ричерката) из «Музыкального приношения». Переложение для камерного оркестра А. Веберна (1935)

Николай Каретников

Две пьесы для фортепиано, соч. 25 (1978)

Антон Веберн

Вариации для фортепиано, соч. 27 (1935–1936)

Николай Каретников

Квинтет для струнных и фортепиано, соч. 29 (1991)

При поддержке Фонда Николая Каретникова

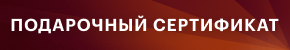

В основе программы концерта к 95-летию со дня рождения Николая Каретникова — частичная реконструкция легендарного московского концерта Глена Гульда 1957 года, который стал опорной точкой развития для музыки второго авангарда и моментом обращения Каретникова к новой венской школе, которое парадоксальным образом совпало с приходом в Православие. Удивительное сочетание додекафонии с христианством, эстетический выбор, непреложно связанный с этическим, стали его кредо. Каретников был исключением среди композиторов своего поколения, «переболевшего» новыми техниками в 1960-х и искавшего выходы из авангардного тупика. Он раз и навсегда избрал для себя технику серийной додекафонии в качестве принципа «внутренней необходимости» (по Василию Кандинскому) и проработал в ней в течение 37 лет, дольше, чем отцы-основатели новой венской школы. Ему удалось преодолеть схоластичность 12-тонового метода и выработать свой стиль, не разделяя всеобщего ощущения исчерпанности предлагаемых додекафонией средств. В концерте прозвучат камерные произведения Каретникова до и после прихода к додекафонии, а также музыка Иоганна Себастиана Баха и главных композиторов-нововенцев ― Арнольда Шёнберга, Альбана Берга и Антона фон Веберна. Концерт проходит при поддержке Фонда Николая Каретникова.

***

Концерт 30 октября станет началом большого разговора о сложности слухового восприятия додекафонии и принятия ее как «музыки будущего» (по Рихарду Вагнеру). В общекультурной традиции и в традиции музыкального образования, особенно у популяризаторов классической музыки, сложился шаблон представления о Шёнберге и разработанном им методе как о герметичной системе, особом тупиковом пути, «мертвой ветви» на древе мировой музыки. Основной штамп восприятия Шёнберга как разрушителя тональной системы, то есть разрушителя европейской музыки, подменил суть его открытия: Шёнберг взорвал мосты, соединяющие музыку с общедоступным слуховым пониманием, но не отменил ничего из того, что было создано за предыдущие шесть веков. Николай Каретников, как и Шёнберг и Веберн, всегда говорил, что додекафония ничего не отменяет из того, что было открыто великими мастерами до нее: можно использовать всё, следовательно, привычная для слушателя тональная система становится лишь частным случаем серийной додекафонии.

Для Каретникова особо важным в открытиях Шёнберга стало не разрушение тональности как таковой, а замена тональности как опоры сущностью тематического материала и необычайная цельность сочинения, которая возникает в результате использования этого тематического материала (серии) как модульного конструктора (полифония «сверхуровня»). Также чрезвычайно ценной для него была свобода, возникающая из необходимости самоограничения и жестких рамок, которые накладывает на композитора «догматика» додекафонии. Именно этот метод, единственно для него верный, воспринимался им как «музыка будущего», открывающая безграничные композиционные и экспрессивные возможности, которые еще предстоит раскрыть.

Отношение Николая Каретникова к нововенцам базировалось на его осмыслении 12-тонового метода как закономерного развития «мирового древа» музыки: «Это некая поразительная эстафета, которая как бы предваряется универсальным опытом Баха (у которого взято все основное): Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Вагнер, Малер, Шёнберг, Берг, Веберн. Ее можно представить себе как некоего гениального долгожителя, который родился под фамилией Гайдн и умер под фамилией Шёнберг, как некое восхождение, непрерывную единую линию, единый пласт сознания» (Каретников, Н. Концертный зал человечества. 1987).

Каретников рассматривал серийную додекафонию как очередную естественную техническую возможность в композиции, которая открывает новые способы изложения музыкального материала, возможности для новой экспрессии, выражения новых эмоций. При этом он всегда подчеркивал, что это всего лишь техника, которой можно воспользоваться совершенно по-разному, если преодолеть схоластичность метода. Например, одно из главных правил додекафонии — не повторять звук серии, пока не прозвучат остальные одиннадцать — не было для него абсолютным: «Я никогда не относился к этой технике чисто математически, все подвергая всегда слуховому контролю. И если строгое изложение давало не устраивающий меня звук, шел на нарушение».

Как пишет о додекафонии Николая Каретникова и нововенцев исследователь его творчества Александр Селицкий, «Образные миры музыки Каретникова и классиков додекафонии, при наличии некоторых близких черт, разительно несхожи. У русского мастера не найти характерных для Шёнберга болезненных состояний психики — неуверенности, подавленности, страха. Не найти и веберновских погружений в статику и созерцательность. Его музыка, в отличие от берговской, не рождает ощущения беспросветности человеческого существования. Подобные настроения могут встретиться у Каретникова, но как эпизоды, далеко не определяющие основных параметров эстетики и стиля. Напротив, в его сочинениях нередки образы героики, физической мощи, заставляющие вспомнить, скорее, Бетховена, Вагнера и Малера, образы моторного движения, в том числе негативно окрашенные, идущие от Прокофьева и Шостаковича, но выраженные иными средствами. <…> У Каретникова даже родилась музыка, наполненная чистейшей целомудренной лирикой и юмором [Kleinenachtmusik для смешанного квартета, 1969]: сфера юмора, как известно, не далась нововенцам, хотя попытки овладеть ею предпринимались Шёнбергом (опера «Сегодня на завтра», хоровые «Сатиры»). Сегодня можно смело заявить, что причина неудачи крылась не в особенностях 12-тонового метода, а в характере творческого дарования нововенской тройки» (Селицкий, А. Я. Николай Каретников. Выбор судьбы. 2011).

Ссылки

Игорь Дронов

Заслуженный артист России

Николай Каретников

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации